【观前沿】 协和华美张冬雷博士参加2017年国际血栓与止血学会会议(ISTH)并做壁报

7月8日-13日,2017年国际血栓与止血学会(ISTH,International Society on Thrombosis and Hemostasis)学术会议在德国柏林召开。

协和华美研发部骨干张冬雷博士参加本次会议并做壁报交流。

来自100多个国家和地区的数千名的血栓与止血领域专家参加了此次会议,交流最新研究进展和应用技术,旨在为出凝血疾病患者提供最新的临床诊疗技术与策略。

张冬雷博士在ISTH的罕见出血性疾病分会场做了《二代测序(NGS)技术在检测和分析血小板无力症患者基因突变中的应用》的壁报交流,对5例典型的血小板无力证患者进行了分析,通过NGS技术检测ITGA2B和ITGB3两个基因的致病突变,能够为临床提供有力的诊断支持。

协和华美研发骨干张冬雷博士在会议现场留念

目前,协和华美与50家医院及实验室开展了出凝血疾病科研合作项目,利用出凝血疾病基因Panel(含76个基因),对涉及凝血因子异常、血小板功能及数量缺陷、易栓症、纤溶缺陷等多种出凝血疾病进行检测,从而更加全面地认识出凝血疾病的致病基因及发病机理,为出凝血疾病的诊疗提供新的思路,目前已检测近千例样本。

ISTH会议什么值得听

ISTH2017会议中分享了国际先进的出凝血研究成果,罕见出凝血疾病的基因诊断是近年发展迅速的领域。张冬雷博士在会场近距离了解前沿最新动态,与大家分享他心中最有意义的学术讲座。

在此报告中,剑桥大学的Kate Downes博士介绍了二代测序技术在罕见出血性疾病分子诊断中的应用以及取得的成果。二代测序技术(NGS)以其高准确性以及高通量的优势在遗传性疾病的基因检测中取得了长足进步,由英国国家卫生系统(NHS)和剑桥大学联合多家研究机构共同实施的ThromboGenomics项目针对涉及凝血、血小板和血栓形成障碍的74个基因进行高通量测序,从而对罕见出凝血疾病进行分子诊断,目前该项目已经检测了超过1200例样本,并在此基础上根据临床科研新发现逐步升级测序基因套餐版本

【协和华美视角】

基因检测手段从Sanger测序发展到目前的靶向基因套餐测序,已经建立了系统化的检测、分析和报告流程,全外显子测序和全基因组测序将是对靶向基因Panel的有力补充,也是罕见遗传性疾病分子诊断更为深入的发展方向。新的致病基因突变的发现需要结合临床以及生物学证据,然后对靶向基因检测套餐进行升级,最后指导临床检测和诊断。

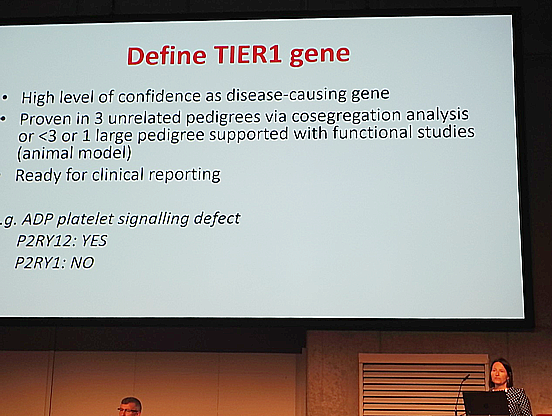

在此报告中,鲁汶大学的Kathleen Freson副教授介绍了16个Tier-1致病基因:ABCG5、ABCG8、ADAMTS13、AP3D1、COL1A1、COL5A1、COL5A2、FYB、KNG1、MPIG6B、PTPN11、RNU4ATAC、SLFN14、TPM4、ARPC1B、F12,其中有最近发现的SLFN4基因突变可导致血小板型20(BDPLT20);ARPC1B基因突变可导致血小板减少伴免疫缺陷;TPM4基因突变可导致巨大血小板减少,而且后者尚未在OMIM数据库中更新。

【协和华美视角】

随着高通量测序技术广泛应用于罕见病的检测和诊断,将会发现越来越多的新的致病基因,而且步伐也将越来越快,因此靶向基因套餐的升级也将面临前所未有的机遇和挑战。

在此报告中,剑桥大学的Ernest Turro博士针对高通量数据筛选,采用贝叶斯模型比较框架设计了BeviMed算法应用于全基因组测序数据分析,能够结合临床表型稳定高效筛选罕见遗传病的致病基因突变。

【协和华美视角】

许多罕见遗传病存在基因突变异质性,对于致病突变的筛选需要整合疾病的遗传方式、变异位点的功能预测、保守性预测、基因组数据参考等多方面参数,提供快速、高效、精准的分析结果。

针对意义未明的基因变异的报告和解释,Royal Free医院的Keith Gomez博士综合了《ESHG 2016指南》和《ACGS 2013指南》,以及各类数据库和实际工作经验,给出了系统化的观点和建议:在高通量测序检测报告中,需要对于基因变异进行致病程度的分类,减少变异位点报告的不确定性,尽量给临床医生以及患者提供最为有效的信息。

【协和华美视角】

临床信息的提供以及临床检测意向对于高通量测序结果分析非常重要,同时变异位点在对照人群数据库(ExAC、gnomAD等)中的比例分析,基于文献中变异位点体内和体外功能研究,家系中基因型和表型共分离分析等对于变异位点的分类都发挥重要作用,而OMIM、DECIPHER、ClinVar、Orphanet等则是在临床表型与疾病关联分析的常用数据库。